爪がよく二枚爪になったり、割れたりする方にオススメの

爪やすりを使った爪切りの方法をお伝えいたします。

お爪の構造と爪やすりの使用をおすすめする理由

どうして爪やすりが良いのか?

その理由をお爪の構造を説明しながらお伝えいたします。

その理由をお爪の構造を説明しながらお伝えいたします。

お爪の構造

お爪は爪先に向かって縦に繊維の入った層と横に繊維の入った層の3層で出来ています。

縦 横 縦 というように交互に層が重なっており、

爪切りの使用や、ぶつけたりなどの刺激が、

二枚爪などのトラブルを起こす原因のひとつとなります。

縦 横 縦 というように交互に層が重なっており、

爪切りの使用や、ぶつけたりなどの刺激が、

二枚爪などのトラブルを起こす原因のひとつとなります。

爪やすりを使うメリット

お爪の構造でお伝えしたように、

お爪は衝撃で二枚爪などのトラブルをおこすことがあり、

出来るだけ衝撃を緩和するために爪やすりの使用をおすすめしております。

正しく爪やすりを使用することで、お爪への負担が軽減し、トラブルを起こしにくい爪へと導くことが出来ます。

お爪は衝撃で二枚爪などのトラブルをおこすことがあり、

出来るだけ衝撃を緩和するために爪やすりの使用をおすすめしております。

正しく爪やすりを使用することで、お爪への負担が軽減し、トラブルを起こしにくい爪へと導くことが出来ます。

爪やすりを使う

爪やすりの選び方とその使い方をお伝えいたします。

爪やすりの選び方

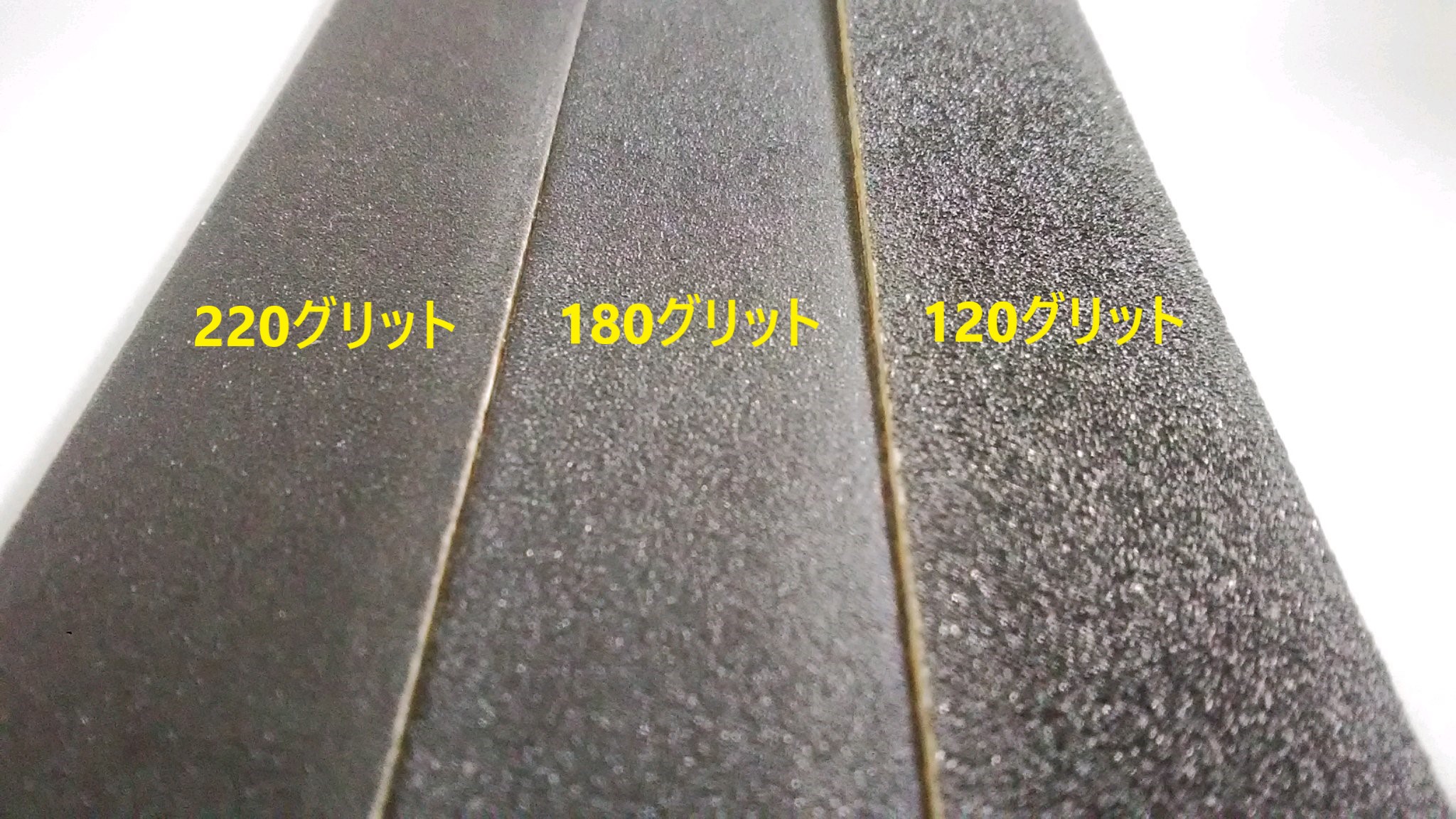

爪やすりには目の粗さがいろいろあり、

自爪を削るときはなるべく目の細かいものがおすすめです。

グリット(目の粗さの単位)がわかれば、

180グリット以上の数字(おすすめは220グリット以上)を選んでいただくと

爪への負担もより少なくなります。

また、出来るだけ薄いものの方が爪の隙間に入り込むので、

爪が短い方は特に削りやすいかと思います。

注意点としては、新品の爪やすりには端に角があり、けがをしてしまうこともあるので、

ご使用前にほかの爪やすりなどを使って軽く両端の面取りをして頂いた方がいいかもしれません。

自爪を削るときはなるべく目の細かいものがおすすめです。

グリット(目の粗さの単位)がわかれば、

180グリット以上の数字(おすすめは220グリット以上)を選んでいただくと

爪への負担もより少なくなります。

また、出来るだけ薄いものの方が爪の隙間に入り込むので、

爪が短い方は特に削りやすいかと思います。

注意点としては、新品の爪やすりには端に角があり、けがをしてしまうこともあるので、

ご使用前にほかの爪やすりなどを使って軽く両端の面取りをして頂いた方がいいかもしれません。

爪やすりの持ち方

まずは手首の力、肩の力を抜いて

親指、人差し指、中指の3本で軽く爪やすりの端を持ちます。

その横に薬指と小指を品よく添えましょう。

これでOK。

親指、人差し指、中指の3本で軽く爪やすりの端を持ちます。

その横に薬指と小指を品よく添えましょう。

これでOK。

削り方

まずは爪を削る指の爪の下のお肉を他の指でしっかり引き下げます。

やすりを爪の下側にあて、

まずは爪先を一定方向に動かし削ります。

力を入れすぎないよう、軽い力で削りましょう。

力を抜くことで、爪への負担も軽減し

削りカスも残りにくくなります。

次は爪のサイドから中央に向けて削っていきます。

両サイド削り終えたら

最後のひと削りは今までよりずっと力を抜いて

そっーとやすりをあてることでより滑らかに仕上がります。

仕上げは角がないかを確認して

角があれば爪の下側から角だけをねらってひと削り。

これで出来上がりです。

やすりを爪の下側にあて、

まずは爪先を一定方向に動かし削ります。

力を入れすぎないよう、軽い力で削りましょう。

力を抜くことで、爪への負担も軽減し

削りカスも残りにくくなります。

次は爪のサイドから中央に向けて削っていきます。

両サイド削り終えたら

最後のひと削りは今までよりずっと力を抜いて

そっーとやすりをあてることでより滑らかに仕上がります。

仕上げは角がないかを確認して

角があれば爪の下側から角だけをねらってひと削り。

これで出来上がりです。

まとめ

今まで爪切りで切っていた方からすると

最初はやすりを動かすことも難しいし、手間も増えると思います。

ただ、その手間をかけた分

お爪は生き生きと輝きを取り戻します。

巣ごもりをしなければならない 〝今〟 だからこそ

スローライフに

爪先にもこだわってみると

少し気分も上がるかもしれません。

最初はやすりを動かすことも難しいし、手間も増えると思います。

ただ、その手間をかけた分

お爪は生き生きと輝きを取り戻します。

巣ごもりをしなければならない 〝今〟 だからこそ

スローライフに

爪先にもこだわってみると

少し気分も上がるかもしれません。